散装水泥是最主要的胶凝材料,与粉煤灰、矿渣粉、烧粘土(煤矸石)、火山灰、硅灰或超细石灰石粉等辅助性胶凝材料一起,将现代文明社会赖以生存的建筑和交通基础设施等粘接起来。以散装水泥为核心的胶凝材料,加之砂石骨料等辅助性材料构成的混凝土材料,是世界上仅次于水的最大的人类消耗的材料。初步估算,我国目前每年生产的23亿吨水泥,制成混凝土后的重量要接近200亿吨,应该是最大的物流产业和资源型产业。

这样巨大的物质资源量,一旦建成的建筑和基础设施废弃,将形成同样海量的建筑固废。如何在散装水泥的全生命周期,打造绿色循环型产业,实现低碳发展和可持续发展,尽快实现碳中和,是本文要进行探讨的一个核心问题。也是中国散装水泥推广发展协会(下称“中国散协”)的一项历史使命。

国内外背景

全球瞩目的大事件是落实巴黎气候协议。依据该协议,争取在2050年前,全球气候变暖的温度不超过2℃,最好是不超过1.5℃。为达此目的,发达国家纷纷制订节能减排计划,力争到2050年实现绝对减排目标,二氧化碳排放达到碳中和的阶段。

中国属于发展中国家,没有绝对减排义务,实施自主相对减排。绝对排放量的目标是到2030年实现排放峰值,力争2025年前达峰;到2060年实现碳中和,比发达国家大幅度放宽。

在应对全球气候变化和节能减排领域,我国虽然赢得了较大的排放权空间,但是如果不注重低碳发展和能源转换技术的进步,很有可能会在新的一轮科技进步过程中丧失知识更新的机遇,错失新的历史发展进程。就和世界上所有的事物发展一样,有一利必有一弊,务必提高警惕,意识到新的一轮节能减排科技竞赛,绝不仅仅是一个排放和发展权博弈的问题,同样存在科技实力竞争的提升和优化的问题。

如果仅注重争取排放权,重复走别人走过的老路,轻视节能减排和发展新能源,最终竞争的结果,很有可能是获得了排放权,但是丧失了知识更新、能源转换、环境提升和技术进步的机遇。

先不管全球变暖的威胁是否是一个伪命题,仅从知识更新、能源安全、环境保护和科技进步的角度来衡量,就可以看出节能减排、低碳发展是一项急迫而且具有重要现实和深远历史意义的大课题。

从世界水泥工业的发展现状和未来发展趋势来看,我国的水泥产业都存在着诸多的不确定性和发展隐忧。这些问题包括:产能严重过剩;碳排放量居高不下;应用环节的深加工产品质量参差不齐;建筑和基础设施寿命短、耗能高;再生环节循环率低、环境负荷巨大等问题。

为了更清晰地了解水泥产业碳排放所处的国内外环境,可以比较一下国内外的碳排放形势。

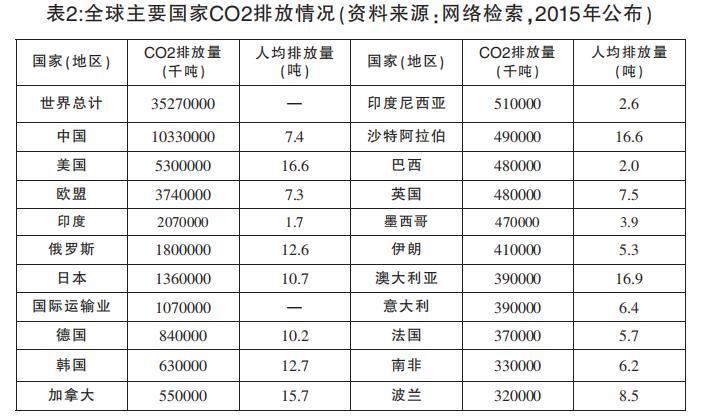

全球的碳排放、中国的碳排放,以及全球水泥工业碳排放和中国水泥工业碳排放分别见图1、表1和表2。

在全球碳项目(Global Carbon Project)中,研究人员发布了一份全球二氧化碳排放总量的估计值。据该项目估计,2018年二氧化碳的排放量比2017年增加了2.1%。2019年的初步数据来自截至11月中旬的可用数据,增幅较小,预计为0.6%。

该研究包括2019年各种燃料的全球趋势,其中煤炭使用量下降了约0.9%,石油上升了0.9%,天然气上升了2.6%,水泥生产的直接排放量上升了约3.7%。数据还显示,初步估计2019年中国的排放量增加了2.6%,比2018年的4.7%有所下降。在中国,煤炭的使用基本保持不变,但石油增长了6.9%,天然气增长了9.1%。

为估算我国水泥工业碳排放形势,本文的单位熟料碳排放系数采用每吨熟料约排放0.86 t CO2来测算。近3年全国水泥的熟料产量和相应的碳排放量计算结果,如表1所示。

从表1中的初步计算数据可以看出,中国水泥工业直接排放的二氧化碳绝对排放量这几年还在增长。按照有些官方排放数据比较,全国的CO2绝对排放总量在100亿吨左右,如果按照非官方的估算数据,要高达139.2亿吨。水泥工业的CO2排放在全国排放的总量中所占的比例都在10%以上,国际上一般是5%左右,这从另一个侧面说明了中国的水泥产量仍处于高位状态。中国的总排放和全世界的总排放比较,占比高达33%以上,也是一个不寻常的状态。

中国的总排放和相对排放都处于非常高的状态,但是为什么还可以持续一段时间?从表2可以看出,尽管中国已经成为最大的排放国家,但是人均排放仍然比较低,累积排放也必然是比较低的,因此和印度等人口大国一样,还可以争得继续排放一些年的权利,一直到2030年达到高峰,希望2025年达到高峰,而2060年必须实现碳中和。

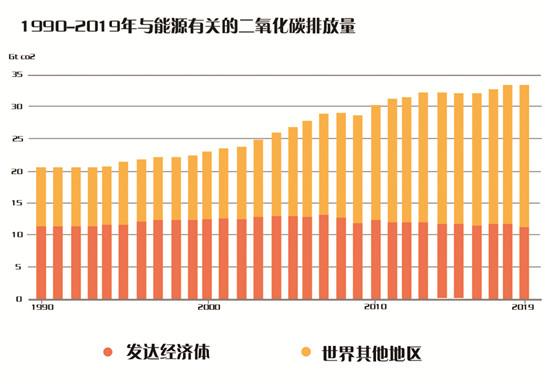

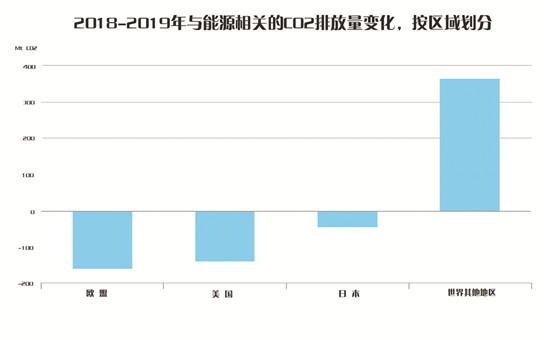

图2、图3是1990年以来发达国家和发展中国家实施碳减排以来的发展过程。从中可以看出,发达国家的碳排放已经在稳定的基础上逐年递减。发展中国家还在稳步上升之中,这对控制全球CO2排放和气候变暖是一个挑战。

从图3中,可以更直观地看出,欧美日等发达经济体的碳排放是绝对减少的;而发展中国家则是绝对量仍在持续上升,只是创造单位GDP的碳排放在相对减少。

对于发达国家实施绝对减排,发展中国家实施相对减排的利和弊,应该给以辩证的分析。一方面,实施不同的减排政策,体现了排放权的公平原则,成为现实选择。但是,另一方面,毕竟时代已经不一样,发展中国家在获得排放权的同时,也同样面临着环境污染加重,人均寿命增长缓慢;能源安全受到挑战,新能源技术发展缓慢;是否应该重复或故意犯发达国家在相对落后时代犯的老错误?如果不能够正确地认识到这一问题,过分坚持走老路,或许也会犯一个十分愚蠢的错误?!

在保留争取排放权的同时,也要注意减少或避免重复发达国家已经被历史证明的错误路线(假如是这样)。如果能采取新技术或新的文明方式,没有必要抱残守缺,非要因循守旧。用别人犯的错误惩罚自己,那不一定是很好的办法!如果充分利用后发优势,实现弯道超车,或许是聪明的选择。

有鉴于此,有必要参考发达国家的理论、经验和做法,来考虑一下散装水泥全生命周期绿色产业链的低碳发展和可持续发展的战略选择问题。

散装水泥全生命周期绿色产业布局

散装水泥从矿山原料或二次资源制备的原料开始,算作第一个阶段;将原料输送到水泥厂,再进行各种原料配比、制备生料、煅烧熟料、粉磨水泥和发送产品,就完成了散装水泥的全部生产过程,这是第二个阶段;进入第三个阶段,发送散装水泥,即散装水泥产品的子流通过程(相对于散装水泥的全生命周期大流通过程而言)。经过一段子流通过程,散装水泥开始进入第四个阶段,也就是散装水泥不同应用的前期加工阶段或深加工阶段(包括生产砂浆、混凝土、预制构件、混凝土制品、墙体材料、路桥材料、地下管廊、市政工程材料、隧道工程材料、道路材料、机场和海港等基础设施的材料领域)。在第四阶段,还不能说是散装水泥的终产品阶段,说是半成品或深加工产品阶段,或许更确切些。因此,在第四个阶段形成了一些中间产业,这些产业到底归属于哪些行政部门管理,一直是众说纷纭、八仙过海,各显神通。从这些中间深加工产业,又过渡到下一个阶段,也就是第五个阶段,散装水泥经过深加工做成各种建材产品后,提供给建筑行业或基础设施行业来使用,变成最终的产品:建筑或基础设施。这时,才能明确能看出是属于建筑还是属于交通部门的业务管辖范围了。当然,交通范围也比较广泛,诸如公路、铁路、隧道、桥梁、机场或码头,也是分属于不同的行政管辖范围,而只有散装水泥的原料、生产、流通和使用才是从头到尾的一条主线。当这些散装水泥在应用行业用过之后,散装水泥制品就到了废弃的阶段,也就是变成建筑垃圾或工程拆除的固废阶段,也是再次变成再生建材或水泥原料的开始阶段了,这是散装水泥绿色产业发展的第六个阶段,同时也是散装水泥再生原料的开始阶段,又回到了散装水泥绿色产业的第一阶段了。

由此看来,散装水泥从原料或出生开始,到最终废弃或再次新生,整个全生命周期,至少要经历五个阶段或六个阶段。这五个或六个阶段,就是所要讨论的散装水泥全生命周期绿色产业低碳发展和可持续发展的核心内容。

只有这六个阶段的每个阶段排放的二氧化碳降到最低,整个散装水泥全生命周期、全产业链的温室气体的加和才会最小化或趋于碳中和,这才是真正的绿色产品或绿色发展最重要的评价指标之一。

散装水泥绿色产业全生命周期发展大循环示意图(图4)。

散装水泥在其全生命周期里,如何做到低碳发展、绿色发展,在第三节里详细讨论它们各自的发展重点或发展方向。

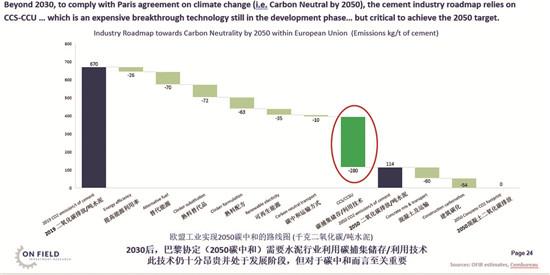

在讨论之前,参考一下欧盟水泥工业2050年实现碳中和的技术路线图(图5)。

参照欧洲水泥工业的低碳发展路线图,结合中国散装水泥绿色产业发展的实际,首先来定性或半定量地分析和研讨一下全产业链、全生命周期的碳中和与发展路线。有关的定量分析,限于时间和篇幅,放在另外的专题研究中详细讨论。

散装水泥全产业链绿色发展方向

从图5可以看到,散装水泥在生产阶段,欧盟2019年每吨水泥的二氧化碳排放量是670 kg;初步估算一下,我国的吨水泥排放近三年大约是567—606 kg之间;数量比欧洲少60多kg。分析原因可能和我国的熟料系数比较低有关,该项减排潜力在欧洲还有70kg的数额。也可能是和选取的排放因子估算有关;由于统计数据缺乏,形成差异的原因可能是多方面的。也有比较口径不一样的原因,还不好进行简单的判断和比较。此处只作为定性分析比较,不涉及到技术先进与否的判断问题(注:本文采用汪澜教授提供的每吨熟料的排放因子为0.86,来推算吨水泥的二氧化碳排放量;在电力排放因子的选择方面,采用了国家有关部门提供的综合数据:592g—CO2/kWh;在水泥综合电耗数据计算时,采用了国内比较先进厂家的电耗数据)。

不管怎么说,无论是欧洲发达国家,还是我国的水泥工业,从现在(2020年)开始,到今后2050或2060年,都要通过全生命周期的每个环节的节能减排,把水泥工业生产过程排放的二氧化碳,不管是670kg也好,还是606 kg, 都将通过各种措施,最终全部实现零排放或碳中和。

(下转7版)

官方公众号

官方视频号

官方微博号

官方百家号

官方抖音号